古代文明经历了石器时代、青铜器时代、铁器时代的发展过程,而石器时代又分为旧石器时代及新石器时代。在旧石器时期的石器中少见有孔的,因为孔的主要作用是穿系绳索用的,而旧石器时期的石器主要是手握石器,是用于砍、砸、刮、削用的一般不用穿孔,只是一些装饰用的石器除外。到了新石器时期的初期,由于劳动生产的需要,需要在一些石器上打孔,打孔的技术才逐渐发展起来。在当时基于生产条件和生产工具的落后,打孔的形式和方法也有多种多样,而且在不同的古人类居住的区域,打孔的方法也是不一样的。当时在环太湖流域流行着一种在石器上钻孔的方法,这种方法的诞生它具有划时代的意义,它是我们中华民族早期的机械加工的萌芽,它的诞生促使了今后一系列机械加工方法的发展,使得我们中华民族在古代科学技术发展史上始终站在世界的前列。它就是本文主要讨论的在石制的劳动生产工具和生活用具上打孔的方法——管钻法。 一 管钻法

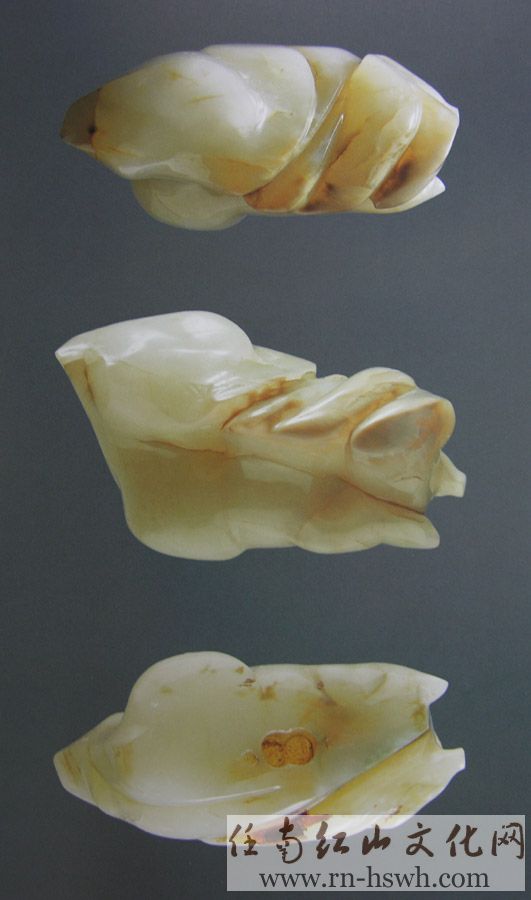

管钻法在马家浜文化、崧泽文化直至良渚文化期间曾被广泛应用在有孔石器的打孔上,如斧、钺、刀、圭、琮、壁(犁除外)。管钻法作为一种新石器时期的打孔方法,已为当时遗留下来为数不少的石制半成品所证实,这一点在考古界已有定论。

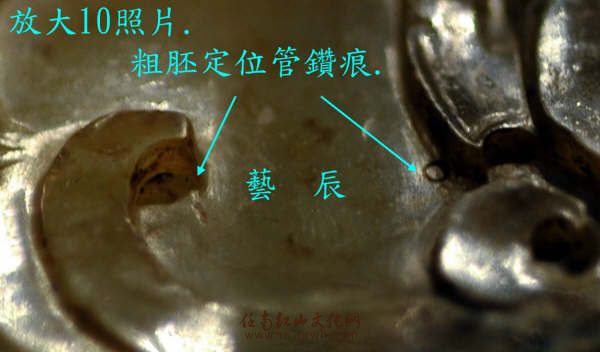

图一:管钻孔的半成品

图一:管钻孔的半成品由于管钻法是一种在4~6千年前使用的方法,具体的制作工具实物已不复存在,现在只能推测当时的具体做法。现今比较流行的看法如下所述:“管钻所钻的孔径较大,可达2~5厘米,在当时可用于钻孔的管子有竹、木、骨管。当时管钻的方法是把已截好的玉料固定,定好圆心后,将开了槽的管钻安放在圆心上,管钻的上端可能用木板或石块加一定的压力。一人稳定管钻,并不断向槽内加水添沙,也可借此人力,向下施加压力。另外一人或两人用皮条(或绳索)在钻柄上缠绕数道,握住皮条两端来回拉,使管钻转动,以带动沙粒磨擦而钻成圆孔。”《冰清玉洁——中国古代玉文化》王仁湘主编,古方著,四川人民出版社2004年1月第1版。

事实上如上所说的方法是很难钻出现在我们所看到的新石器时期的管钻孔。试想一下:“定好圆心后,将开了槽的管钻安放在圆心上,在管钻的上端加一定的压力稳定管钻,另外一人或两人用皮条(或绳索)在钻柄上缠绕数道,握住皮条两端来回拉,使管钻转动。”在当时没有轴承的条件下,要想管钻固定在圆心不动,又要使管钻转动,实际上是办不到的。按紧了管钻不转动,按松了的结果是管钻在石面上不断地旋转打滑,很难在原来定好的圆心上打出孔来,即使打出孔来,孔的边沿也不是很圆,这和我们在实际上所看到的管钻孔的边沿是很圆的是有很大区别的。因为上面所介绍的方法缺少一个定位系统。

我通过对大量的管钻孔的研究(估计有几百个),发现有一部分的管钻孔壁上仍保留有古时候打孔时遗留下来的明显清晰的擦痕。这些擦痕大多具有同向、近乎平行弧线的特点。用管钻法加工石器时,当孔打成后一般是不加修整的(玉器除外)。它给我们提供了解开管钻法之谜的钥匙。如图二所示:

这种管钻孔壁上的擦痕被考古界的人称为螺旋纹,它有以下一些特点:

1、 螺旋纹一般不连续,很少有一圈以上,长的有半圈左右,短的只有一小段。

2、 螺旋纹一般都比较粗,跟用金属器具划出来的很容易区分。

3、 螺旋纹大多具有同向、近乎平行弧线的特点,有的在一头和另一条相连。

很明显这种具有同向、近乎平行弧线特点的擦痕,只有在朝着一个方向,以较高的速度快速旋转时才能产生。如果是“握住皮条两端来回拉,使管钻转动”这样虽然利用石英沙可以把孔磨出来。但来回的磨是不可能产生具有同向、近乎平行弧线特点的擦痕,擦痕应该是犬牙交错的。另外,这种具有同向、近乎平行弧线特点的擦痕是石制的石器的共同特点,除非它是泥制的。

图二: 具有平行弧线擦痕的管钻孔在当时没有金属工具的条件下,管形的材料可能有两种:一种是竹子,另一种是骨头。依我所见这种管形的材料是竹子。1、因为在出土的实物中孔径的变化是很大的,很难见到两个孔的大小是一样的,除非是在同一件石器中。我所见过的管钻孔的直径约为0.8~8CM。因此,需要很多种不同口径的管材,这一点骨头很难做到,而在江南地区大大小小的竹子则随处可见。2、 “ 管钻法”钻出来的孔非常圆,所以要求所用的管形的材料必需很圆,竹子与骨头相比在这一方面更胜一筹。3, 管钻法是一种”单方向高速旋转的钻法”,至少在这种方法发明不久就已改进至此。它需要一个定位系统,也就是说在钻孔的时候,管钻的位置必需固定不能移动。因此,需要在管钻中插入一根圆杆来固定位置,所以,它的内壁也必需非常圆。根据以上几点,所以说” 管钻法”是用竹子来进行加工的。

图二: 具有平行弧线擦痕的管钻孔在当时没有金属工具的条件下,管形的材料可能有两种:一种是竹子,另一种是骨头。依我所见这种管形的材料是竹子。1、因为在出土的实物中孔径的变化是很大的,很难见到两个孔的大小是一样的,除非是在同一件石器中。我所见过的管钻孔的直径约为0.8~8CM。因此,需要很多种不同口径的管材,这一点骨头很难做到,而在江南地区大大小小的竹子则随处可见。2、 “ 管钻法”钻出来的孔非常圆,所以要求所用的管形的材料必需很圆,竹子与骨头相比在这一方面更胜一筹。3, 管钻法是一种”单方向高速旋转的钻法”,至少在这种方法发明不久就已改进至此。它需要一个定位系统,也就是说在钻孔的时候,管钻的位置必需固定不能移动。因此,需要在管钻中插入一根圆杆来固定位置,所以,它的内壁也必需非常圆。根据以上几点,所以说” 管钻法”是用竹子来进行加工的。“管钻法”是一种利用石英沙、水、简单机械在石头上加工孔的一种方法。它的基本原理是利用竹管的旋转,带动湿的石英沙在要钻孔的地方转动,利用石英沙磨出一个环形的凹槽,当石器较厚的时候,就在石器相对的另一面用同样的方法加工, 当石器较薄或石器较软的时候,就在石器的一面加工。直至将孔磨穿。一般为了对称和美观” 管钻法”大多是两面对钻。

这个方法现在看起来很简单,但在5、6千年前却是一个了不起的发明创造。它是我们中华民族的祖先,在长期的生产劳动过程中,逐渐结累了大量的生产,生活中的经验,才逐步改进而形成的。

试想一下” 管钻法”发明的过程。当时的古人类可能从”钻木取火”的过程中受到启发, 钻木取火时,由于木棍在木头上快速的旋转,会在木头上留下一个圆孔。但用木棍在石头上快速的旋转却无济于事。怎样才能找到一个以柔克钢的办法呢?由于当时是处于新石器时代,是一个以磨制石器为主的时代。磨制石器必然要用到磨石,从出土的大量磨石来看,基本上都是细石英沙岩。用细石英沙岩可以磨去坚硬的岩石,古人类可能从这里得到了启发找到了以柔克钢的办法。在” 管钻法”发明之前人类已懂得用木棍带动石英沙来完成钻孔的办法。进而才发展到用竹管钻孔的办法。

” 管钻法”发明的过程可能经历过三个阶段:

第一阶段:直接用手快速地搓动竹管,带动管下的石英沙。这是最原始的,也是最基本的阶段,在这一阶段,有两个重要的改进。1、是在竹管下加了水,水的作用有两个,一是把沙子粘牢在要钻孔的地方,二是可以降温,防止钻头部分因过热而着火。2、是在竹管的中间插一根棍子,起到定位的作用。防止竹管徧离要钻孔的位置。这种方法需要两个人来完成,一个人搓动竹管,一个人定位。

第二阶段:是改进直接用手快速地搓动竹管来进行打孔的阶段。在这一阶段可能使用了一种类似当今的木工手钻或直接用手拉动皮条来牵引竹管转动的方法。这一个阶段的特点是1、竹管来回作相反方向的转动。2、脱离了用手直接转动,进入了用皮条牵引竹管作运动的阶段。3、转速大为提高,提高了劳动效率,并且具有了机械加工的萌芽。 后一种方法需要三个人来完成,一个人定位,二个人相对地拉动两根皮条。前两个阶段加工出来的孔壁上的擦痕必定是来回相互交错的。要想获得同一方向的擦痕,就必需使竹管沿着同一方向转动。

第三阶段:皮带传动阶段。在没有解释这一阶段之前,先来看上图二:图二是一石钺孔的放大图,该孔外径2.6CM,内径2.2CM,孔处厚度为1.8CM。很明显这是由两面管钻对钻而成的。在上半个孔的底部,可以看到有几道几乎是平行的擦痕,显然这是向同一方向高速旋转由磨擦而形成的弧线擦痕,象这种平行的弧线擦痕在很多管钻孔里都可以找到。这说明当时已经掌握了使竹管沿着同一方向高速旋转的方法。事实上,只有通过皮带传动,改变主动轮与被动轮的不同半径才能使竹管沿着同一方向高速旋转。我设想了一种原始的、简单的加工示意图,如图三所示:

图三: 具有皮带传动的给石器打孔的简单机械加工工具的示意图这是一个具有皮带传动的给石器打孔的简单机械加工工具的示意图,用计算机画成只是太具现代气息,图中有一个小错误,压杆上面多了一小段竹管。

图三: 具有皮带传动的给石器打孔的简单机械加工工具的示意图这是一个具有皮带传动的给石器打孔的简单机械加工工具的示意图,用计算机画成只是太具现代气息,图中有一个小错误,压杆上面多了一小段竹管。这套装置分三部分组成:

1、转动部分:由转轮、转轮轴、转动柄三部分组成。

2、传动部分:由皮条组成。

3、打孔部分:由定位杆、压杆、竹管、被打孔的石器四部分组成。

被打孔的石器用绳子固定在桌子上,图中未画。

这仅仅是一个示意图,表明仅靠当时所具有的条件,就能做到对石器的管钻打孔。实际的装置肯定与此大不一样,但这三个部分必不可少。

这套装置需两人来完成,一个人转动转轮,一个人一手握住定位杆,一手用压杆往下轻轻地压住竹管。就能完成管钻孔的打孔.。

很明显,这套装置即使从现在的角度来看,也是一套完整的手工机械装置。

到此为止,我从管钻孔壁上遗留下来的具有同向、近乎平行弧线特点的擦痕,推断出用于管钻打孔用的简单的手工机械装置的存在。下面我继续来说明它是我国最早的手工机械之一。

二 我国早期的手工机械装置

我国最早的手工机械装置究竟诞生在什么时候,现在已很难考证。但可以说用于管钻法打孔用的简单的手工机械装置是我国最早的手工机械之一。它比同时代的其它的简单机械要完善得多、先进得多。

一、管钻孔诞生的年代:

先看下图四:

图四 马家浜出土的石斧——刊登于纪念马家浜遗址发掘四十周年座谈会会刊图四所示的是马家浜出土的石斧。从图中可以看出这是由管钻法钻成的。“有孔石器的记载,从现有的资料来看以马家浜文化为最早。”…… “马家浜文化的石器器型大多制作已基本定型且大多磨制平整,已较普遍使用管钻法的钻孔技术,对玉器如玉玦,玉璜的加工技术也如此;已较多使用了石刀。而这方面正是河姆渡遗址大为逊色之处。当然, 河姆渡遗址中的大批骨器,无论是品类之多,还是制作技术之精均是大大超越了马家浜文化的诸遗址的”。

图四 马家浜出土的石斧——刊登于纪念马家浜遗址发掘四十周年座谈会会刊图四所示的是马家浜出土的石斧。从图中可以看出这是由管钻法钻成的。“有孔石器的记载,从现有的资料来看以马家浜文化为最早。”…… “马家浜文化的石器器型大多制作已基本定型且大多磨制平整,已较普遍使用管钻法的钻孔技术,对玉器如玉玦,玉璜的加工技术也如此;已较多使用了石刀。而这方面正是河姆渡遗址大为逊色之处。当然, 河姆渡遗址中的大批骨器,无论是品类之多,还是制作技术之精均是大大超越了马家浜文化的诸遗址的”。回忆、认识和建议------在纪念马家浜遗址发掘四十周年座谈会上的即席发言

浙江省文物局 姚仲源

这是1999年的资料。可以看出早在马家浜文化时期“已较普遍使用管钻法的钻孔技术,”而马家浜文化时期的年代是距今6000——7000年前。也就是说,早在距今6000——7000年前我国已诞生了用于管钻打孔用的简单的手工机械装置。而图四所示的马家浜出土的石斧上孔径非常圆,已非是早期的产品。故早在马家浜文化时期,当时的古人类就已经掌握了简单的的机械加工方法。

二、同时期的其它种机械加工方法:

在同时期的另一种机械加工方法是轮法制陶-----“-轮制成型,是在盘筑法的基础上产生的一种制陶技术,它借助于称为“陶车”的简单机械对陶胚进行修整。陶车亦称为陶钧,它是一个圆形的工作台,台面下的中心处有圆窝置于轴上,可围绕车轴作平面圆周运动。将陶胚置于工作台面的中心,推动台面旋转,便可用手或借助工具对器形进行整修。------轮制陶器是制陶术的一个飞跃,因为它所使用的简单机械陶车可以看成现代机器车床的发端。”

——<<中国陶器>>冯先铭。2001年12月,上海古籍出版社。

轮法制陶这种方法出现在马家浜文化时期的晚期。马家浜文化的轮法制陶它比我国其它新石器时期的地区的轮法制陶从时间上来看要更早。可以看出轮法制陶这种方法比我前面推测的管钻法的机械加工方法要落后得多(故不展开讨论)。管钻法这种机械加工方法已经具备了主动轮、从动轮、皮带传动这一完整的机械传动结构。无论是否从现代的角度来看,这也是一套完整的机械加工装置。所以说管钻法所采用的机械加工装置是我国最早的手工机械之一。

这种方法的诞生它具有划时代的意义,它是我们中华民族最早的机械加工的萌芽,它的诞生促使了今后一系列机械加工方法的发展,使得我们中华民族在古代科学技术发展史上始终站在世界的前列。是马家浜人对人类科学技术发展史的重大贡献。

IP卡

IP卡 狗仔卡

狗仔卡

发表于 2007-2-5 17:03:00

发表于 2007-2-5 17:03:00

QQ好友和群

QQ好友和群 收藏

收藏 转播

转播 分享

分享 提升卡

提升卡 置顶卡

置顶卡 沉默卡

沉默卡 喧嚣卡

喧嚣卡 变色卡

变色卡 显身卡

显身卡 发表于 2007-2-5 22:16:00

发表于 2007-2-5 22:16:00

发表于 2007-2-5 22:53:00

发表于 2007-2-5 22:53:00

楼主

楼主

多学方觉知识少。可见当初管钻的不易。螺旋纹虽然粗短,但多很利落,有如利刃璇瓜般,而且不崩茬儿。感谢老师教学,亦请师友指正。

多学方觉知识少。可见当初管钻的不易。螺旋纹虽然粗短,但多很利落,有如利刃璇瓜般,而且不崩茬儿。感谢老师教学,亦请师友指正。